Zitat des Tages – Der längste lateinische Satz?

Das Fragezeichen soll die reißerische Überschrift abmildern. Immerhin: Der folgende Satz (aus dem zweiten Kapitel von Ciceros Rede Pro Archia) umfasst 124 Wörter, wenn mein MacBook sich nicht verzählt hat. Allerdings gibt es bei Cicero Längeres, etwa gegen Ende der Rede De domo sua.

Ich habe den Satz ohne Rücksicht auf das Gebot guten Stils und auf die attention span der Leser als ein einziges Satzgefüge übersetzt. Wie man sieht, ist das Ergebnis ein Bandwurm, und zwar ein im Direktvergleich mit dem Original unvorteilhaft aufgedunsener.

„Sed ne cui vestrum mirum esse videatur me in quaestione legitima et in iudicio publico, cum res agatur apud praetorem populi Romani, lectissimum virum, et apud severissimos iudices, tanto conventu hominum ac frequentia, hoc uti genere dicendi, quod non modo a consuetudine iudiciorum, verum etiam a forensi sermone abhorreat, quaeso a vobis, ut in hac causa mihi detis hanc veniam accomodatam huic reo, vobis, quem ad modum spero, non molestam, ut me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem hoc concursu hominum litteratissimorum, hac vestra humanitate, hoc denique praetore excercente iudicium patiamini de studiis humanitatis ac litterarum paulo loqui liberius et in eius modi persona, quae propter otium ac studium minime in iudiciis periculisque tractata est, uti prope novo quodam et inusitato genere dicendi.“

„Damit es jedoch auf keinen von euch merkwürdig wirkt, dass ich mich in einem öffentlichen Kriminalprozess – die Verhandlung findet ja vor dem Prätor des römischen Volkes statt, einem besonders auserlesenen Mann, und vor äußerst strengen Richtern, in Gegenwart einer so zahlreichen Zuhörerschaft – in diesem Stil an euch wende, der nicht nur von der gerichtsüblichen Redeweise abweicht, sondern auch von der allgemein auf dem Forum gebräuchlichen, bitte ich euch, mir in dieser Sache zu gestatten – da diese Erlaubnis bei diesem Angeklagten angemessen ist und euch, so hoffe ich zumindest, nicht unangenehm – mich als Anwalt eines ausserordentlichen Dichters und hochgebildeten Mannes in diesem Kreise äußerst gelehrter Menschen, in Anbetracht dieser eurer Bildung und zudem vor diesem Vorsitzendem, dem Prätor, über die geistigen und literarischen Tätigkeiten etwas freier zu äußern und mich im Hinblick auf eine Persönlichkeit, die so beschaffen ist, dass sie wegen ihres zurückgezogenen, ganz dem Geistigen gewidmeten Lebens bisher kaum jemals vor Gericht, in Prozessen herumgestoßen worden ist, einer gewissermaßen fast schon neuartigen und ungewohnten Redeweise zu bedienen.“

Auf schmallippige Mittel- und Nordeuropäer mag der emphatische Ton Ciceros fremdartig, befremdend wirken. Südeuropäische, etwa italienische, Leser werden dagegen viel von dem wiedererkennen, was heute noch den ,discorso pubblico‘ prägt. Vor allem die Liebe zum Superlativ, die auf allen Gassen Italiens so lebendig ist wie hier bei Cicero, und zwar in derselben Form: ,-issimo,-a‘.

Und: Ein südländischer Redner beherrscht die Sprache der Gesten, etwas was die ,popoli nordici‘ – das weiß man in Italien genauso wie in Spanien – niemals zu verstehen und zu goutieren vermögen, sind und bleiben diese ,Nordeuropäer‘ doch ,gli analfabeti della mimica‘ (=,la mimica corporale‘).

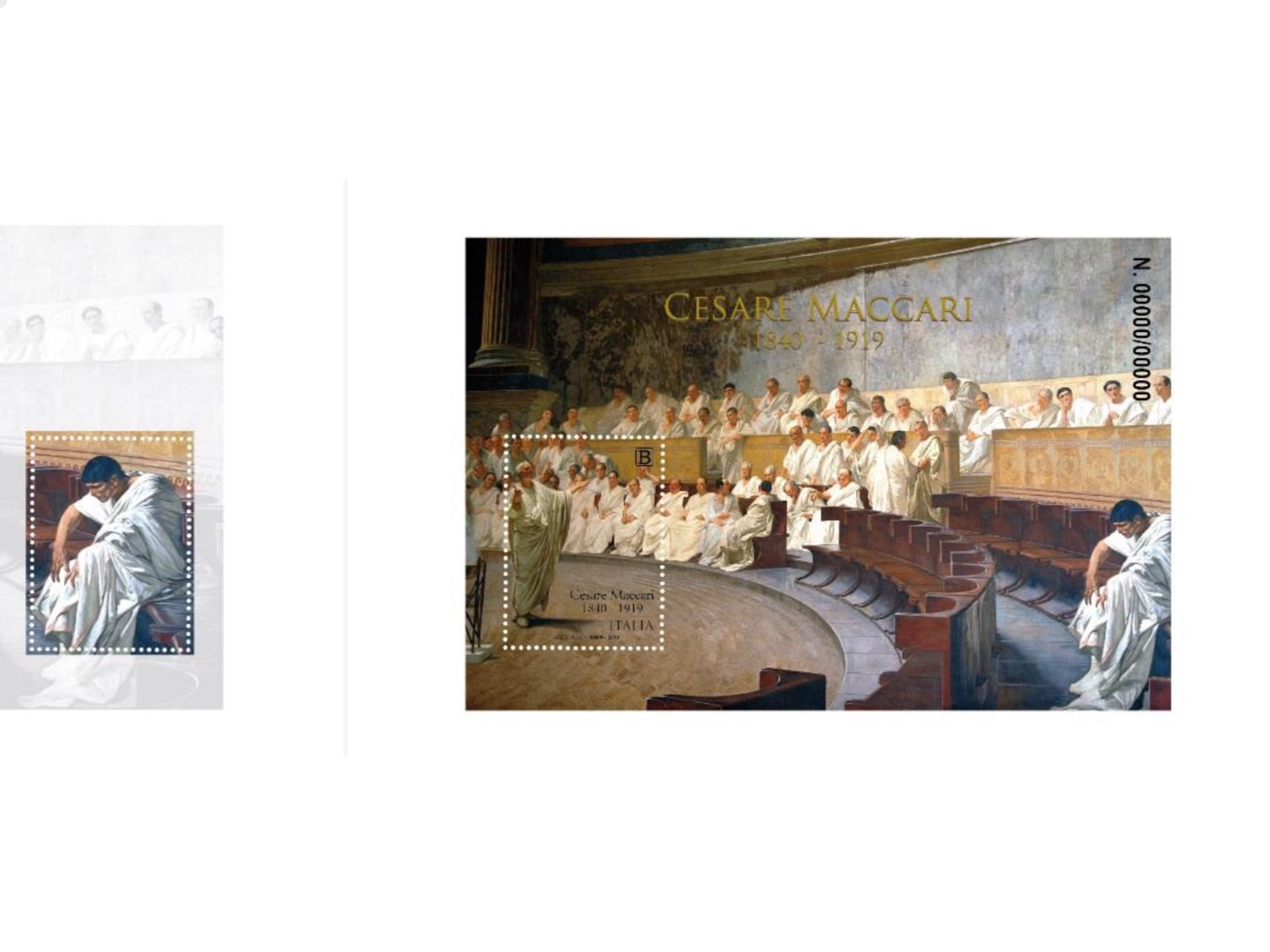

Die Illustration zeigt, wie sich Cesare Maccari (1840-1919) Ciceros Attacke auf Catilina in der Senatsversammlung vorstellt. Der greise Staatsmann, dessen ausladend-einladende Geste das Zusammenstehen aller gegen einen beschwört: gegen den raumsymbolisch isolierten, feurig-sinistren – natürlich: italienisch anmutenden – Jüngling Catilina. „Quo usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?“

Es handelt sich um eine Briefmarkenausgabe der italienischen Post zum hundertsten Todesjahr des Künstlers aus Siena, die ich bei meinem letzten Rombesuch auf dem Postamt am Bahnhof Termini entdeckte und erstand; ein weiteres der unzähligen Beweisstücke für Schönheit (und Nutzen; in dieser Reihenfolge) der Philatelie.

„Cicerone inveisce contro Catilina“:

Zitat des Tages

„Il vizio del parolone è duro a morire. La scrittura, soprattutto in occasioni ufficiali, diventa un albero di Natale addobato di locuzioni inutili, parole ridondanti e logore, che tutto fanno tranne che aiutare la comprensione. Come insegna Leopardi, anche nella poesia – luogo dove tutto è concesso per eccelenza – se ci va gallina, ci si mette gallina. È non ‚quell piumato animale, che, pur avendo le ali, volare non sa, o non puote per struttura, ma ancora è in grado di deporre, una volta accoccolatosi nel luogo deputato a tal scopo, piccoli prodotti di forma ovoidale.‘ “

„Das Laster des Großen Worts ist kaum totzukriegen. Was man schreibt, wird, vor allem bei offiziellen Anlässen, zu einem Weihnachtsbaum, dekoriert mit unnützen Redewendungen, überflüssigen und abgenutzten Wörtern, die alles tun – außer etwas zum Verständnis beizutragen. Wie Leopardi1 lehrt, soll man auch in der Dichtung – dem Ort, wo alles gestattet ist – ,Henne’ schreiben, wenn man ,Henne’ meint.

Und nicht: ,Jenes gefiederte Tier, das zwar Flügel besitzt, aber es nicht versteht zu fliegen, oder aufgrund seiner physischen Struktur dazu außerstande, jedoch in der Lage ist – wenn es sich denn einmal an dem dafür bestimmten Ort niedergelassen hat – kleine Produkte ovoidaler Gestalt zu legen.’ “

1 Giacomo Leopardi (1798 – 1837)